![]()

本文刊登于和光纯药时报 Vol.93 No.2(2025年4月号),由名古屋大学 WPI-ITbM、名古屋大学 高等研究院 栗原 大輔老师编写。

荧光蛋白的开发使得人们能够通过荧光蛋白标记目标对象,有选择性地在显微镜下进行观察,进一步推进了形态学的发展。然而,生物含有的物质以及结构来源的自发荧光会妨碍荧光蛋白的观察。为了解决这一课题,组织透明化技术应运而生,这种技术在实现去除自发荧光的同时,还能抑制生物组织内由于折射率差异而引起的光散射。

以2011年发布的Scale法1)为开端,研究人员们开发了各种无需使荧光蛋白变性即可实现组织透明化的透明化技术。当时的透明化技术主要用于动物研究领域,而近年来也广泛应用于植物研究领域。2015年,参考小鼠透明化技术Scale法和CUBIC法2),并以去除植物特有的自发荧光源叶绿素为目的,我们开发了适用于植物组织的ClearSee法3)。在2016年和光纯药时报(Vol.84, No.4)上发表的文章中,我们介绍了ClearSee的开发过程和应用数据,而本文主要介绍ClearSee自开发以来在植物研究领域的应用扩展以及技术的改良情况。

◆ClearSee 可广泛应用于多个物种

ClearSee通过以模式植物拟南芥的叶片为材料的化合物筛选进行了优化,即使是对根茎和雌蕊也实现了无需变性荧光蛋白,即可进行三维荧光分析3)。截止2025年1月,通过对Web of Science上引用ClearSee的论文进行的调查显示,除被子植物和裸子植物以外,ClearSee还被用于蕨类植物和苔藓植物,甚至是蚊子幼虫和斑马鱼胚胎,合计共62个物种使用了ClearSee。为了让荧光蛋白在植物中表达需要进行基因编辑,最初的设想是使用ClearSee在有限的模式植物中进行三维荧光分析,然而ClearSee也被广泛应用于农作物和园艺植物等尚未建立基因编辑技术的植物物种之中,这是由于ClearSee不仅具有可简单地透明化植物组织的特性,还对荧光染料染色具有高亲和性。

ClearSee可与多种荧光染料配合使用,包括细胞壁染色剂Calcofluor White;Direct Fast Scarlet 4BS(纤维素染色);Direct Yellow 96(木聚糖染色);木质素染色剂碱性品红;木质素、木栓质和几丁质染色剂金胺O;以及木栓质染色剂尼罗红等4)。对农作物有害的寄生性线虫会入侵植物根部并窃取养分,通过使用ClearSee透明化被感染的根部,并用荧光染料染色DNA和细胞壁,成功观察到了线虫改变植物根部的过程5)。另外,80%以上的植物被认为与菌根真菌共生并从土壤中吸收养分,通过使用荧光标记WGA染色菌根真菌,可以对植物深层的共生状态进行分析6)。对于难以进行整体观察的大型组织,可以通过制备组织切片再使用ClearSee进行透明化,从而实现抑制自发荧光的荧光显微镜观察。

◆ClearSeeAlpha的开发

ClearSee可广泛应用于多种生物和组织中,但在透明化各种植物的叶片和组织的过程中发现,透明化处理紫苏和菊花的叶片、以及拟南芥和烟草的果实时会发生褐变,且无论进行何种处理也无法实现彻底的透明化7)。在探讨了褐变的原因后,推测可能与这些组织中都含有的化合物原花青素(一种多酚)相关。原花青素自身虽为无色,但据悉拟南芥种皮中的原花青素会在种子成熟过程中氧化,导致褐色色素沉着8)。那么,如果能在ClearSee处理的过程中抑制氧化,是否就能防止组织褐变?为了验证这个想法,我们在ClearSee溶液中添加了实验室中储存的几种还原剂并调整最终浓度为50 mM后,进行了实验。

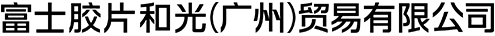

结果表明,虽然因还原剂的种类不同导致效果有所差异,但都抑制了褐变,成功使样品透明化(图1)。在使用的多种还原剂中,最终选用了不会影响荧光蛋白的发光程度,以及高性价比的亚硫酸盐,开发出了改良版的透明化溶液——ClearSeeAlpha7)。考虑到还原剂的不稳定性,ClearSeeAlpha溶液是在进行透明化处理前,向ClearSee溶液中加入亚硫酸钠粉末制备而成的。

图1. 添加还原剂可抑制ClearSee处理过程中的褐变(比例尺:5 mm)

图2. 使用ClearSeeAlpha进行透明化的樱桃番茄

◆结语

使用ClearSee进行透明化不仅能够观察荧光蛋白,还可以与荧光染料配合使用,深度观察各个种类的植物。随着ClearSeeAlpha的问世,至今为止难以进行透明化的樱桃番茄等组织也可实现高透明化处理(图2)。我们希望通过对农作物等各类植物的进一步观察,助力阐明环境响应和生物之间的相互作用,从而为植物科学研究的进一步发展做出贡献。

参考文献

1)Hama, H. et al. : Nat. Neurosci., 14(11), 1481(2011).

2)Susaki, E. A. et al. : Cell, 157(3), 726(2014).

3)Kurihara, D. et al. : Development, 142(23), 4168(2015).

4)Ursache, R. et al. : Plant J., 93(2), 399(2018).

5)Ohtsu, M. et al. : Protoplasma, 254, 2107(2017).

6)Tominaga, T. et al. : Front. Plant Sci., 12, 795695(2021).

7)Kurihara, Mizuta, D. et al. : Plant Cell Physiol., 62(8), 1302(2021).

8)Debeaujon, I. et al. : Plant Cell, 15, 2514(2003).

点击此处查看产品页面:ClearSee™

| 免责声明 |

|

1. 本公司密切关注本网站发布的内容,但不保证发布内容的准确性、完整性、可靠性和最新性等。 2. 本公司不保证使用本网站期间不会出现故障或计算机病毒污染的风险。 3. 无论何种原因,使用本网站时给用户或第三方造成的任何不利或损害,本公司概不负责。此外,对于用户与其他用户或第三方之间因本网站发生的任何交易、通讯 3. 或纠纷,本公司概不负责。 4. 本网站可提供的所有产品和服务均不得用于人体或动物的临床诊断或治疗,仅可用于科研等非医疗目的。如任何用户将本网站提供的产品和服务用于临床诊断或治 4. 疗,以及其他特定的用途或行为,本公司概不保证其安全性和有效性,并且不负任何相关的法律责任。 |